太极拳如何实现养生?感触前人匠心设计,练习“对的”太极拳

发布时间:2024-03-26

来源:中华武术传承网 浏览次数:586

太极拳从粗糙而实用的拳术经过几代武术家之手,一步步演变成大家喜闻乐见的健身功夫。太极拳改造的过程就是逐步体育化的过程,这是时代对太极拳发出的改革信号,也是人民内在的刚性需求在功夫上的反映。前人说太极拳“不徒作技艺之末尔”,又说“详推用意终何在?益寿延年不老春。”健身养生在太极拳大众化进程中成为主流文化。

太极推手文雅、安全、不失体面的较技方式首先得到知识阶层的热捧,成为比较武艺的重要途径。没有什么能够阻止大众对它的热情,大众的支持就是它最好的市场,是它能够生生不息的源泉和理由。

追求健康长寿是习练太极拳的重要目的。健身养生的目标是前人对改造和设计太极拳技术上追求,感受到前人技术设计中的良苦用心,才能正确地练习太极拳,也许才是真正地练习“对的”太极拳。太极拳技术的匠心设计方法包括几个方面,容我一一道来。

走

一 、“走”

最初的太极拳歌诀、拳论中没有关于“步法”之类的提法,王宗岳《太极拳论》也只有从推手角度而论的“走”:“人刚我柔谓之走”;与“双重”:“欲避此病,须知阴阳,粘即是走,走即是粘”。

俗话说:“人老腿先老”,步履跳珊,拐棍助行,是人衰老的明显特征,太极拳如何助力人们锻炼步法呢?太极拳到了大师武禹襄的时代,他提出太极拳运动应该“其根在脚”,太极拳要有一套自己的步法锻炼方法,他在《打手要言》中形象地概述为“迈步如临渊”和“迈步如猫行”。太极拳“上虚下实”的练法中包含有承载着人体运动负荷的步法锻炼。

及至李亦畲先生,又进一步完善了“走”和“脚”的理论和技术,“劲起于脚跟,变换在腿”、“上于两膊相系,下于两腿相随”。具体的技术操作方式应该是这样的:以腰为中心,起劲与腰,抬大腿,伸小腿,轻落脚。在李亦畲先生太极拳形成了自身特色步法基础的技术样式。

陈式太极拳的理论家陈鑫对步法也有发展,他说:“上虽凭手,下尤凭足。”他还将“两腿之劲,皆由足大拇趾领起”与“涌泉”等人体穴位联系起来论其劲法和经络运行。

后来各派太极拳对“迈步”又有许多新的阐述。杨澄甫“以分虚实为第一要义”,认为虚实“如不能分,则迈步重滞,自立不稳”;孙式太极拳还编成口诀:“两腿弯曲分虚实”,认为“太极要义在里边”;吴式太极拳在姿势上提出指导迈步行走的“溜臀裹挡,叠胯屈膝,折蹂展趾”等要领。

至此,太极拳指导着人们养生活动的步法理论和技术方式,走向成熟。它的特殊的行步规律应该成为太极拳练习者谨记的技术要求。

气

二 、“气”

中医认为,气是构成人体的物质基础,也是维持身体健康的要素。“气”凝聚,则人体正常运转;“气”消散,人的形体就瓦解了。

“气”在人体有其重要功能:一推动;二温煦;三固摄;四防御;五气化。

“气”的功能损失之时,产生病变,它的表现方式有:气虚、气郁、气滞、气阻等等,具体到内部脏器则有:心气虚、肺气虚,肝郁气滞、肺气阻塞等等。

《灵枢·口问》对“气虚”的症状有具体而详尽的描述:“上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之苦倾,目为之眩;中气不足,溲便为之变,肠为之苦鸣;下气不足,则乃为痿厥心悗”。

传统文化中,“气”在人体生命活动中发挥着如此重要的作用,所以,传统养生各家各派均以养气为首务。太极拳的养生之道,秉承传统养生之道,它以自己的方式实现对“气”的濡养,同样它也经过一个历史过程的完善和完备。

陈王廷《拳经总歌》没有一个“气”字,王宗岳《太极拳论》文中出现“虚领顶劲,气沉丹田”有了第一个“气”字,但也只是提点到关键的“气沉”问题就一带而过,下无旁文。《十三势行工歌诀》出现了“气遍身躯不稍滞”、“刻刻留心在腰间,腹内松净气腾然。”、“若言体用何为准,意气君来骨肉臣。”等句,此时有了“气遍身躯”、“气腾然”、“意气”三处关于“气”的不同说法,一是讲周身之气,二是讲腹中之气,三是讲意与气的关系。

及至武禹襄,他在《打手要言》中提出“以心行气”、“以气运身”、“行气如九曲珠,无微不到”、“气宜鼓荡”、“气如车轮”、“气敛人骨”、“气以直养而无害”、“意气须换得灵”、“全身意在蓄神,不在气,在气则滞”等十多条有关“气”的要言。他的“四字不传密诀”:运气敷布,以气盖彼,以气对彼和以气全吞。以气为中心,深化了“气”的运用。

殆到李亦畲先生,准确地提出了“以意运气”的概念,并指出“炼气归神”五字诀。他解释“气沉”时说:“气向下沉,由两肩收于脊骨,注于腰间。此气之由上而下也,谓之合。由腰形于脊骨,布于两膊,施于手指,此气之由下而上也,谓之开”。

陈鑫论太极之气,更加具体,“清气”、“浊气”、“中气”、“横气”、“元气”、“浩然之气”,把传统中医及养生中出现的关于气的词语都在太极拳的“气”了。他的“此言任督之升降顺逆,佐中气以成功”,是他的最具体地阐述气在太极拳运动养生中的原理。

“气”的观念有王宗岳粗略的提起,经由武禹襄、李亦畲的解释,到陈鑫是完善成型。陈鑫最终将心、意、气、经络联系在一起融人拳理,丰富和发展了“虚领顶劲,气沉丹田”,形成了有太极拳“以气养生”的理论合技术形态。

经络

三、导引

我国的导引养生源远流长,但它的运动方式不外乎单式的用意、运气、活动肢体;另一种则是按摩。主要是疏通经络调和气血,它也是分动进行,如搓手浴面、按摩涌泉等一个一个动作分开来做。

而太极拳不仅具有用意、运气、活动肢体等传统导引术的优点,还有势势相承,绵绵不断,贯通一气的特点。这一特点有利于人的精神和气息较长时间集中在自身体内按套路规律运行,这是单个动作所不具备的。

以信息论机制来理解太极拳柔和缓慢、绵绵不断的、弱而持久的刺激能使脑电波基本节律同步,这种维持较长时间的正常有规律的脑电波,显然是有益于人的大脑皮层及各受支配的器宫系统的健康的。就这一点,太极拳的导引养生功效就别具一格。

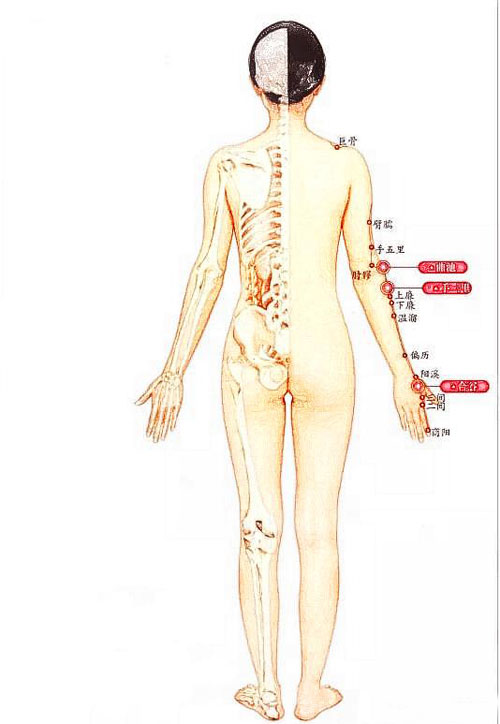

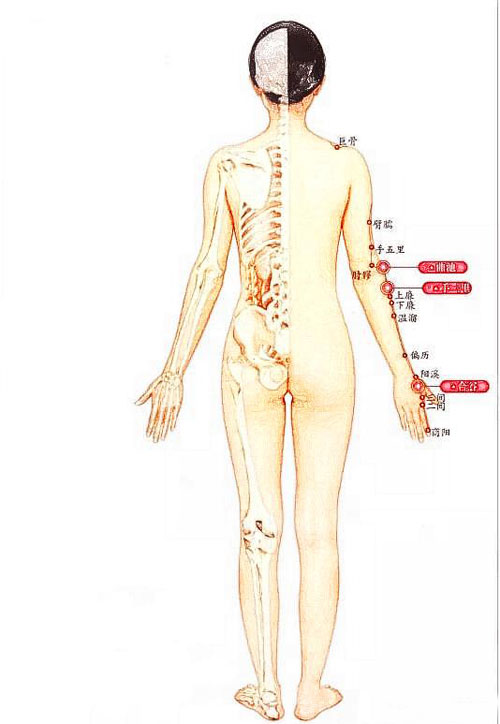

经络学说指导了太极拳动作设计。

中医上说,经络是运行气血、联系脏腑和体表及全身各部的通道,是人体功能的调控系统。经络学也是人体针灸和按摩的基础,是中医学的重要组成部分。古人为我们绘制了详细的人体经络图解,并用这种方法成功治疗不少类型的疾病。

太极拳使用导引养生的理念解释自身对经络理论的运用,导引术强调循经取动、循经作势、以指代针等,通过肢体的导引达到疏通经络、畅通气血、治疗脏腑疾病的追求。这些动作技术要求诸如:舒指坐腕、节节贯穿等等。

杨武等太极拳运动的技术要求,动作处处呈弧形螺旋运动;陈氏太极拳技术要求缠丝形运动等等,都是期望通过肢体的这种运动形式达到导引术的效果。

步法

四、现代科学实验对太极拳健身效果验证与解释

用现代科学手段研究太极拳,越发使我们坚信太极拳是科学的、广谱的和中西合璧的运动,它既遵循“动中寓静,天人合一”的东方健身哲理,又符合西方运动医学的最新理念。

其一、太极拳是温和的有氧运动,是通畅的经络运动。它锲合了唐代名医孙思邈提出的“体欲常劳,劳勿过极”的养生原则。美国圣路易斯华盛顿大学的研究报告指出:“有益于健康的运动是灵活、轻松、强度小、耗能低、持续久的运动。”太极拳是不是成了广谱的运动处方,男女老少咸宜,终生练习终生受益。

近年来的统计表明,在我国,癌症、心血管疾病和脑血管疾病已经成为夺走人们健康与生命的三大主要疾病,人们恐惧地称之为“三大杀手”。太极拳则是挑战“三大杀手”的有效手段。

其二、练太极拳强调“心静”、“体松”、“用意”。现代医学认为,练拳时精神专一、百虑俱消、物我两忘、天人相应,使大脑的毛细血管大量开放,保证了脑组织的供血和大脑的健康,预防脑梗预防脑卒中,故被誉为“大脑皮层的体操”。美国科学家发表了“太极拳可以防止中风和老年痴呆症”的论文,还得出“中国太极拳能有效地防止和减少老年人摔跤”的结论。

此外,通过人体心电测试研究得出,长期练习太极拳的人,练拳十分钟后,心脏功能改进有效率达86.6%。初学练拳者也有改善,有效率为62.5%。这效果就是因为练习太极拳能使毛细血管血流量增加微循环改善,引起血脂下降的缘故。我国科技人员中患高脂血症者占69.9%,而练太极拳的科技人员患高脂血症者仅占25%,习练太极拳防治“三大杀手”的功效可见一斑。

其三、太极拳注重“气沉丹田”、“气宜鼓荡”。中医学中所说的“气”,现代医学认为,它是一种能量——使人体各器官正常发挥功能的原动力,也可以理解为“液体压力波”——能与血脉共振所产生的“波”。

太极拳的“松”、“静”,利于“行气”,于是改善了血液循环。特别是太极拳强调“气沉丹田”,即是呼吸深、长、匀、细以腹式呼吸为主。这与年老易气血上浮、走路不稳容易摔跤形成一股对抗力量,对抗了年老带来的弊病也就是同衰老做斗争。

其四、太极拳运动中运用腹式呼吸。古代养生家认为:“呼气入脐,寿与天齐。”现代医学这样看到这种呼吸方式:人体除了有神经最丰富的大脑之外,还在小腹内有“腹腔神经丛”或称“腹脑”,它是最原始的神经系统,负责调节内脏功能。而太极拳强调“气沉丹田”和“丹田鼓荡”,就能激发腹腔神经丛的内脏调节功能。

正确练习太极拳无论对大脑还是腹脑,都有良好的保健作用。

其五、太极拳注重“意、气、神”的锻炼中医上认为可以达到“阴阳平衡”,现代医学认为,这种练习方式,既强化了交感神经和第一心脏的主循环,也调动了副交感神经系统,使人体气血调和,生态旺盛,两个系统之间的相互制约,相互促进,形成了良性动态平衡。

练拳使人体自身节律得以调节而维持平衡状态。

其六、太极拳动作松柔圆活,排除杂念,追求“虚”、“无”的意境。现代医学认为,这种运动可使大脑产生持久快乐的“内啡肽”物质,使大脑产生舒松愉悦的电波净化精神,净化大脑从而也对“心因性”疾病起到心理疏导与辅助治疗的作用。

五、最后

现代医学理论的引入使太极拳俨然成为生命科学,成为一门关于提升生命质量的学问。在这个意义上说,太极拳是能够提升生命质量的一种运动方式。

太极拳在养生技术上的设计,经过几代太极拳家的实践而完善,无不体现着前人的良苦用心。理解前人的设计原理,有利于我们正确理解太极拳的技术要求,练出正宗的太极拳,为着我们的身体,为着我们的内心。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-04-24 20:10

已入驻名师:55人

已入驻传承人:105人