中华武术主要特征及拳功取向

发布时间:2023-06-10

来源:中华武术传承网 浏览次数:836

中华各流派拳艺产生并流传至今,脱离不了每个时期当时的历史场景和态势。符合即时场态的拳艺都是合理的拳艺。明白场态决定拳艺的道理,掌握中华武术的主要特征,学拳练功不盲目。

拳术有区别于真正武术的概念。拳术主要是以自身肢体作为兵械实现致胜目的,是在无外借器物的情势下的技术体系。

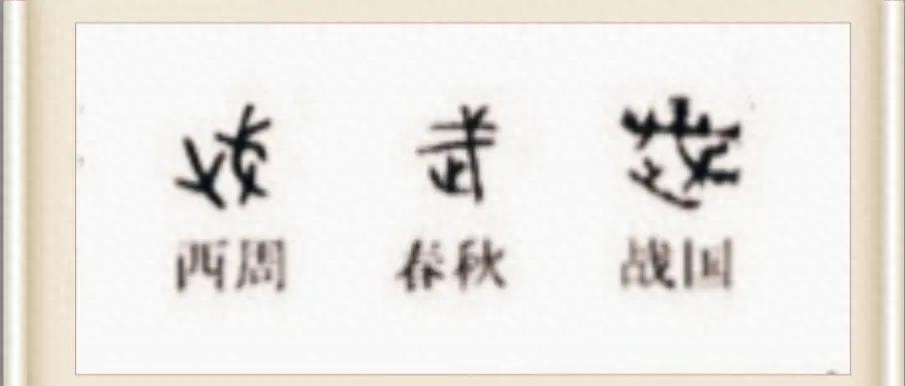

“武”的原本含义,简单一些的理解,就是持械踩步行进,冲击。六尺为步,半步为“武”。踵武,趾翘脚跟点地。

武装后的单体或群体专门从事政治军事行动的就成为了“兵”。兵字原本的含义是双手持斧,大有“斧头班”的意思,也是武装了的哥们。

“兵”战斗实操的内涵是“诡道”

“兵者诡道也”——(孙子)。

古代战争可以平俗地看成是整个武装集群的武术行为。即使是单兵作战的个体也是武装的个体,都会运用当时最先进的科技成果,如配置盔甲,腰刀,长枪,弓箭,明朝时还有火铳等,平时不作战也会带剑刀等兵器。古代兵器五花八门十八般。

武装集群的武术行为无论从战略、战术层面上还涵盖“诡道”,以《孙子兵法》为代表的古代军事家著作是古武术的最高武术经典,其智慧至今仍深刻地影响着世界。

人类的智慧文明就体现在发明各种不断升级的“工器具”并善用各种“工器具”实现不同层级的人类文明。

国家层面的智慧就体现在能否善于发展高科技,运用“大谋大略”(诡道),实现不同层级的战略目标。比如将空间技术,高超音技术,无人机技术等运用于战场;比如提出,“世界命运共同体”“一带一路”等。

武术也一样,无外用物和不利用“诡道”的任何拳技和表现形式从“武”和“兵战”的本义来讲都是“不武”的!

如能这样理解就把握住了中华武术的主特征。

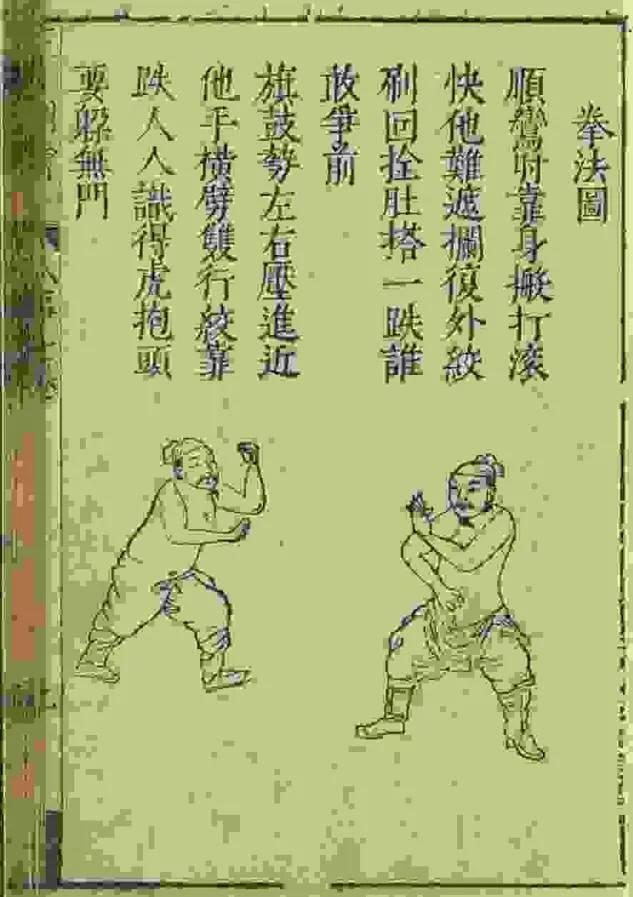

明朝抗倭名将、大武术家戚继光的练兵著作《纪效新书》将古代到明当时的16家知名拳法汇宗成《拳经捷要》并附图32势,简称《拳经32势》归辑于末篇作为练武艺前的基本功,活动身手之用。在《拳经校订》中载明:“拳法似无预于大战之技,然活动手足,惯勤肢体,此为初学入艺之门也,故存于后以备一家。”

《拳经32势》,强调了“势”。势是一种场状态,蕴含运动功力趋势的状态,也含有随机动变的一种瞬间状态。

当今流行世界的陈家沟太极拳也和《拳经32势》,有非常深厚的渊源关系。陈王廷创拳时从拳经32势中借鉴了29式。

很显然,在战场双方群体武装的情势下,练拳及拳技仅能作为掌握武艺的先期身体机能和技能的储备。因为非武装的肢体不易于一招制敌实现战场的致胜目的。而武装了各种先进兵械并掌握了较好的格斗技能的士兵在战场上的胜算就较高。

武装了的士兵对武艺就有各种技能和技术的要求,如配置了盔甲,就起到一定的防护作用,刀砍箭射的杀伤性减低,除了在刀的利刃方面动脑筋外,同时在刀法上就要加以弧形划抽动作。

当今的苗刀除了很好的锻造技术外,其古刀法技术也较好的保存下来。

使用长枪的就要掌握拨、拦、扎、缠旋技术以及透甲短劲捅进劲的技艺;使用长短盾牌的在于防弓箭和枪刺,就要练习迎战扑挡动作破坏发力间距,戚继光对付小股倭寇组成小分队鸳鸯阵作战,配用狼筅,狼筅的使用则在尾劲,力透筅稍打出龙蛇摆;使用弓箭的必然加强侧身拉伸膂力的训练。

(笔者曾见七八人并排持狼筅打出龙蛇摆的冲击阵仗。)

在古战场成千上万这种群兵并排作战的场势下,脚步的稳定和膝的坚硬性第一,摔倒即意味踩死亡,桩功就成了平时很重要的一个训练科目,四平大马并矮步负重行走,以起跳瞬间位最大限度练大腿肌,而不是现在通行的舒适桩。刀的手法主要是挥劈刺,枪法主要是捅扑刺,拦拨,花样就是半旋(月牙缠),所以抱武石,举石担,扔石锁,抖大杆就是练手臂力的必练功法。当然比现代练力训练器材好多了去!

由此,战场的这种势态决定了战场拳的武的模式和技艺要求,即要能善用各种装备,兵器;要能有一击必杀或必伤的效果,同时还要具备能多击多伤的身体耐力机能,耐力久才活的久,因为不知战斗要打多久。动作简单,马稳,力足,耐力久。沒有制敌效果的技术动作都不会被应用。战场击杀动作不会太复杂,但一定要有效。这是战场武术的主要特征之一。

脱离战场背景在闲暇时武技也能体现的就是人类初期祭祀活动的仪式体现,一些岩画就有“较武” 动作。

凡能流传千古 必在艺术高度

公元前200年左右的秦朝就有“角抵”。擂台赛的初期模式出现。从出土的一把木梳看,当时的比赛比较文明,有裁判,肯定就有规则。不像公元前100年左右的罗马帝国,斯巴达克斯时的角斗,相互持械杀死才胜出。宋,元,明时期,比赛性质的武术比较流行,宋朝女子也参加相扑。竞赛拳比较能体现个体的搏击技巧。

社会安定的情势下,“武”大多会得到弱化,一个是社会稳定的需要限制武术传播,一个是人身安全防护不怎么紧迫的缘故。

历史上有四次的禁武,秦、宋、元天下安定之初,都不允许民间持有兵器铁器,元朝甚至菜刀都在禁之列,清朝雍正年间除禁武外连民间比试都不能。

然而中华几千年的历史朝代更迭几乎也都是一个武装的武术集团战胜另一武装的武术集团的模式。练武能够强身健体的同时还能走出修身、齐家、治国、平天下的另一道路来,一个尚武的民族不绝于世,是历代大多数人的共识。从文从武是从古至近代人,走非文即武,文武双全道路的唯二选择。

因此,“武”的文化理念如“离离原上草”始终深植于民众之中,于是在民间,脱枪成棍,化刀成掌,持盾成拳,各种上阵武艺动作降维,转化成赤手空拳的拳术动作以及与官方规定擦边球的暗器械等等在民间流传。成为了江湖的武术。

尽管拔掉了虎牙去除了武装的拳术,在同等赤手空拳下和可以持有一定器械的格斗术还是具有很强大的杀伤作用。因为江湖武术还有一颗虎牙没拔,就是还可以行“诡道”。行诡道的一个主方法是“偷袭”。在隐蔽企图,乘其不备,在末及反应时间内给予闪击!

其技术体系中常包含有超常规带旁门左道的“枭技”。

这就是江湖武术的主要特征。

所谓一招制敌其前提往往建立在偷袭,以及掩盖攻击动作的突袭技艺上。在双方有备的擂台拳的情况下,一招制敌不易。现在大部分人打太极的掩手肱锤动作,估计离格击技太远。掌握身手脚的突袭技艺才是掌握中华武术的精髓所在。

试想一个未练任何技击术的,哪怕弱小的人持一定的器物乘人不备的时候偷袭要害,一样可以有严重后果。

30年代日本最著名的武术家本部朝基,深刻理解“武术”的内涵:背后偷袭转身离去曾是他学生的挑战者而取胜,其理由是:作为武者就是撤离,也不能背对着离去!胜之不德,但符合武术精髓。书写历史的往往是胜利者。

“兵者诡道”的主特征,恐怕千年后,只要有战的机会,也依然会存在。

脱离战场杀戮和武装的武术动作在演练传承时必然变味,如持盾往前扑挡的动作,因盾防护面积大基本涵盖了整个身体,推扑挡时可以不考虑头部的威胁;密集阵仗持枪时,中平势枪尖长于持斜的枪尖,先于对方入体刺中。然而在后来的单体拳术格斗中,步伐可以灵动,手中沒有了器械防护却仍习惯于持盾,持枪习惯的中平势,就很容易被现代搏击专打头部的KO,做的比较好保持了武术原味的大概是郭云深老前辈,可以半步崩拳打天下。还有八极“贴身靠”之类等拳招。

脱离了盔甲的保护,许多拳术练了金钟罩,铁布衫之类弥补,抗击打在现代搏击比赛中也顶有用,但是容易养成沙袋锤垫的挨打习惯,碰上有锐器的就不适应防身的技术要求。所以常态认知的“练武”所获得技能,还是“功夫再高也怕菜刀”的结局,因为忽视“武装”了器具的概念,完全不在同一个“武”的层面。同理,认为习练了一些拳法可以应对复杂场态的街斗也是很幼稚的。

不能使用利刃之类,许多拳术就练了手掌的抽劈砸摔之类硬功,砸石断砖,在同是赤手空拳的状态下,有练沒练的抽劈砸到对方肢体就当然大有区别。

弯弓射虎·长短手

弓箭手无弓箭状态下,只剩下持弓势,这种姿势的流传下来其实就是真传的技击法,几乎所有的拳法离不开前后长短势的连续攻击,如能具备连弩式的重炮式的攻击机能,则战而多胜。所以现代搏击多练沙袋。

弯弓射虎式在强身中也十分有用,八段锦(拔断筋)第二式就近似弯弓射虎。

骑兵重在马的快步冲击,“马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊”。关云长配赤兔马,一个照会就斩颜良,转化成拳术也在于马步的疾步和冲击步,手到身脚同到能达成透甲力,绝对是不传之秘。这点绵拳和心意拳的前坚膝在前弓冲击时就做很好,当然现代拳坛踊跃膝攻步,泰拳的膝攻也很有效,都可归于骑马冲击步。

失去长枪手的枪长度,脚手最大攻击长度就显得极其重要,俗称“一寸长一寸强,”当然还有“一寸铁一寸刚。”曾见两村械斗,一方持棍,一方用勾连枪,多了铁枪头的尺寸,长了一截,并加了回勾动作,场景可想而知。运用拳术上则手脚常拉伸挥拍,如通背拳般,筋道韧带加长,除了能强身外,博击中,手脚长,招不招的,互殴同时出手,一伸手一踢脚就先击中对方。

古武术的战技法不是失传,而是不处于战场态势的考量。

去除武装后的武术,成为了“拳术”

脱离战场场景的拳术,就有“内家拳”的说道空间,因为练拳练功时,可以无需每击必杀下死手,那么就由注重“外胜”转为了“内胜”,注重体悟自身筋骨皮,精气神的变化,注重内骨骼,肌腱韌带,间架的开合潜转,着手熬练自身。在技艺上,胜敌转为胜对手,技艺以跌仆和点到为止为宗旨。

所以内家拳的概念不应是某些拳种的划归类,也不是某些内家拳就能优于其它拳种的说道,术无内外之别,挌斗术只存在有效不有效,好用不好用的判定标准。

每见世界拳坛比赛中的一些高手轻轻一触对方即倒,如果说是外家的,如何有那么好的效果;如果是内家的话,完全都沒有内家拳的踪影。

当拳术成为了武术的主流代表,各流派的拳术也依各场面态势的不同而予以创立和传承。

如北方平坦开阔地多,拳法风格多大开大合,窜跃蹦跳,腿法偏多;

南方地势狭窄,拳打卧牛之地,则拳招多紧凑,手法用多; “南拳北伽(脚),江湖拎巴”。江湖场面的拳多古怪阴毒打要害;

江湖河汊行船之所,必宽步矮马浪步;

脱离群体协同作战后的单体搏击周旋的空间变大,手、眼、身、脚、步的灵动性技法也自然增多,尤其适应江湖、街斗等的单体或群殴的

武技就更需要灵动的身脚步和临场应变能力甚或个别情况下的地面纠缠技术;

为生活计,广泛开馆收徒的必然套路花招多,就如当今加了商业运作的拳(商业场态),一个细微动作的差异会讲半天。针对受众特征发展的拳技,脱离了战场击杀的主目的,必然是成为“不武”的拳术,技击性必然减低,文化艺术的成分以及玄秘性必然增加。

切磋交流式,讲授式,比赛式,表演式的技巧技艺成为了“功夫”并成为武术文化交流的常态模式。这都是各种不同“场态”的体现。

一直强调某种流派拳技过去如何好用,先辈武者如何光辉的战绩和正宗传承都不能用来说明当今的功夫水准和拳技的合理性,各时的场合情势不相同,拳技也就各有不同风挌的体现。

“柔撸不施停却棹,是船行”。

历史的过往,社会的前行,能把握的只在当下, 认准学练拳的目的, 判别所学所练的拳及术是属于什么场态下的拳,是适用于战场,赛场,商场,操场或演艺场,是文化,武化或商业化的武术,是只能演示还是能实操的判定很重要。否则,不审场势判特征,而盲目去学去练,财,时皆误!

在和平年代,学练拳功养生是最好的“武术”,因为以练身体机能增强为根本准则。

从古至今所有的武术,最本质的都是建立在提高身体机能前提下的技能。

身体机能没有达到一定的高度。筋、肌骨的性状没有大的改变,再高级的技巧技术都上不了真场面。

身体机能达到一定程度后,再加练些技击法,基本上就能对付一些场面。

食肉动物的猎杀只有扑、锁喉,撕咬三个动作,人类模仿这些动作和同体量的食肉动物相搏必然不敌动物,其原因自然明了:因体能,机能不及。

形意拳模仿动物机能理解的很透彻,然而浅层次的练武者都仅在形的模仿。

习练拳功获得身体搏斗机能后,“民用”可转为“军用”,平时锻炼获得机能可转用在危机时。

习练拳功其中有效拉伸和收缩是最好的养生也是最好的武术。

学练战场武术,最好的是去部队当特种兵,有最好的先进装备,就是裸拳那也是真正的战场武术,曾见洇渡敌岛俘敌的侦察兵连长挑战当地民间高手,无人敢应战,因为小有名气应战者挨上班长一脚扫踢即倒,更何况连长级。平时训练立足于无须顾及后果的战场术:一击必杀(伤)。谁挨谁倒霉。

所以学练拳的目的定位第一位。

想学练赛场术的自然是现代搏击,散打,综合格斗类的较理想,有对抗实搏,技艺提高快。世界拳坛比赛,许多古拳术的动作也都能有效的体现。

赛场拳相对公平,沒有暗器,偷袭之说,比较体现技术水平,比试有规则,有保护,有裁判,训练有器械,有陪练,有商业助推,多参赛多提高。商业推动下的赛场武术客观上对武艺的发展起到了很好的推动作用。

当今还有群体互殴式的竟赛模式,这种赛事更有助于拳术技艺的提高。

群体互殴式

如意不在搏击,则最好习练各种当今带表演性质流行的拳种,如国家规定的各种套路拳,太极拳等。

有趣味文明性,拳技性的则以习练推手摔跤为佳。

许多武者纠结于武林的逝去及古武术技法的失传,实际大可不必,世界越是文明越不能脱离古文明,随着人工智能的发展,专门作为格斗训练的机器人必然诞生,千招万招,机器人都可根据你的打法,算出绝招给你友情的一击!

在和平年代,不想上赛场比赛和表演的,学练实用防身术是最武的选择。

实用防身术是江湖武术的分支,是基于互殴,群殴场态,外加各种人、物场景下的搏击术,其技术主特征充分体现在脱空与突袭近身的变化上,这就要求身手脚的灵动性摆在首位。而这,在诸多的拳种中,习练自然门的基功有着绝佳的效果。

“半步为武”的技击术很重要!很多技击术运用不精彩的原因就在于“空袭”二者的技术不到位。实用防身术不是重在教授某些应对各种情况的具体招式。而也是要重在从身体机能的提高练起,提高身心素质永远第一。同时学会善用各种小器械,善于调用周围人力资源,当然还有“空袭”的各种技艺。

防身术最重要也是要了解用技前提的各种“场态”。

什么场合下,什么情态下?怎么处理是最要掌握和学习的。有关防身术的具体技艺不在本文章叙述之列。

防身最不武的建议:

遇争端学会避免,离开是非地。尽量避免争端,遇争端也不使事态升级和危险因素增加。回避是最好的选择。

被纠缠尽量选择逃脱。短期培训学招式不如训练短跑。假如能11~13秒的速度跑100米,先起跑,保持1分钟,基本沒人持续去追你。36计,跑为上计。

无备时遇袭,身上手上有啥用啥都有些作用,平时随身带些防身小物件。近距离时瞅准重要部位,一击便跑。

不要热衷于靠自身技击能力脱困,示弱是防身要法。养成呼救,寻求外助的习惯。

挣脱和反抗的最好的技术就是身体不断旋摆,移动,这两个每人都会的本能动作才是格斗的精髓。各种状态的侵袭动作基本都可化解,然后还是跑离。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-04-24 21:55

已入驻名师:55人

已入驻传承人:105人